반응형

고용유발효과 / 취업유발효과 (Employment Inducement Coefficient)

용어정의

노동유발효과는 소비, 투자, 수출 등 최종수요의 발생이 생산을 유발하고 생산이 다시 노동수요를 유발하는 파급 메커니즘에 기초하여 최종수요와 노동유발을 연결시킴으로써 분석한다. 이에 따라 노동유발효과는 노동계수와 산업연관표의 생산유발계수를 곱하여 산출한 노동유발계수를 이용한다. 노동계수란 일정기간 동안 생산활동에 투입된 노동량을 총산출액으로 나눈 계수로서 한단위(산출액 10억원)의 생산에 직접 필요한 노동량을 의미하며, 노동량의 포괄범위에 따라 피용자(임금근로자)만 포함한 고용계수와 노동량에 피용자(임금근로자)와 자영업자 및 무급가족종사자를 모두 포함한 취업계수가 있다. 한편 노동유발계수는 노동계수와 생산유발계수를 기초로 산출됨에 따라 어느 품목부문의 생산물 한 단위(산출액 10억원) 생산에 직접 필요한 노동량뿐만 아니라 생산파급과정에서 간접적으로 필요한 노동량까지 포함하는 개념인 바, 노동계수에 고용 계수를 이용하면 고용유발계수, 취업계수를 이용하면 취업유발계수라 한다.

산출 방식

$ 고용유발계수 = \frac{해당 경제활동으로 창출된 총 고용량}{경제활동의 규모 (예: 생산량, 투입량) } $

- 한 단위의 경제 활동(투자, 소비 등)당 창출되는 고용량(인원 수)

$ 취업유발계수 = \frac{취업자 수}{경제활동 규모(10억원 단위)} $

- 경제활동 10억 원당 유발되는 취업자 수를 측정

| 직접 고용 효과 - 경제 활동으로 인해 해당 산업에서 바로 발생하는 고용. - 예: 공장 설립 시 필요한 건설 노동자, 설비 직원. 간접 고용 효과 - 경제 활동에 필요한 원자재 및 부품 공급과 관련된 다른 산업에서 발생하는 고용. - 예: 공장 건설에 필요한 철강, 설비 제조업체의 고용 증가. 유도 고용 효과 - 경제 활동으로 인해 발생한 소득 증가가 소비로 이어져 창출되는 추가적인 고용. - 예: 공장에서 일한 노동자의 소비로 인해 서비스업의 고용 증가. |

고용유발효과 개요

- 경제 활동(투자, 소비, 수출 등) 증가로 인해 발생하는 고용 창출 효과

- 특정 산업에서 투입된 자본이나 지출이 다른 산업 또는 경제 전체로 확산되어 직접적, 간접적, 유도적 고용을 창출

- 활용 및 중요성

- 한국의 고용유발 효과 (산업별 고용유발계수 예시, 한국은행 산업연관표 기준)

- 제조업: 고용유발계수: 약 10~12명/10억 원. 생산에 필요한 원자재와 부품의 수요로 간접 고용 효과가 높음.

- 서비스업: 고용유발계수: 약 15~20명/10억 원. 소득 증가로 인한 유도 고용 효과가 큼.

- 건설업: 고용유발계수: 약 8~10명/10억 원. 직접 고용 효과가 높으나 유도 고용 효과는 상대적으로 낮음.

- 최신 동향

- 친환경 산업의 고용 효과 : 신재생에너지 및 전기차 산업은 기존 산업 대비 높은 고용유발효과를 보임.

- 디지털 전환의 영향 : ICT 및 플랫폼 산업은 초기 투자 비용 대비 상대적으로 낮은 직접 고용 효과를 가지지만, 간접적이고 유도적인 고용 효과가 증가하는 추세.

취업유발효과

- 경제 활동 단위(예: 10억 원 투자)당 창출되는 취업자 수

- 고용유발효과와 유사하지만, 주로 일자리 창출의 규모를 구체적으로 측정하는 데 초점

| 구분 | 고용유발효과 | 취업유발효과 |

| 주요 목적 | 고용 창출의 총 규모 평가 | 경제활동 단위당 일자리 창출력 측정 |

| 산출 단위 | 총 고용량 (명) | 경제활동 10억 원당 취업자 수 (명/10억 원) |

| 적용 범위 | 경제 전반 또는 특정 산업 | 특정 프로젝트 또는 정책 효과 분석 |

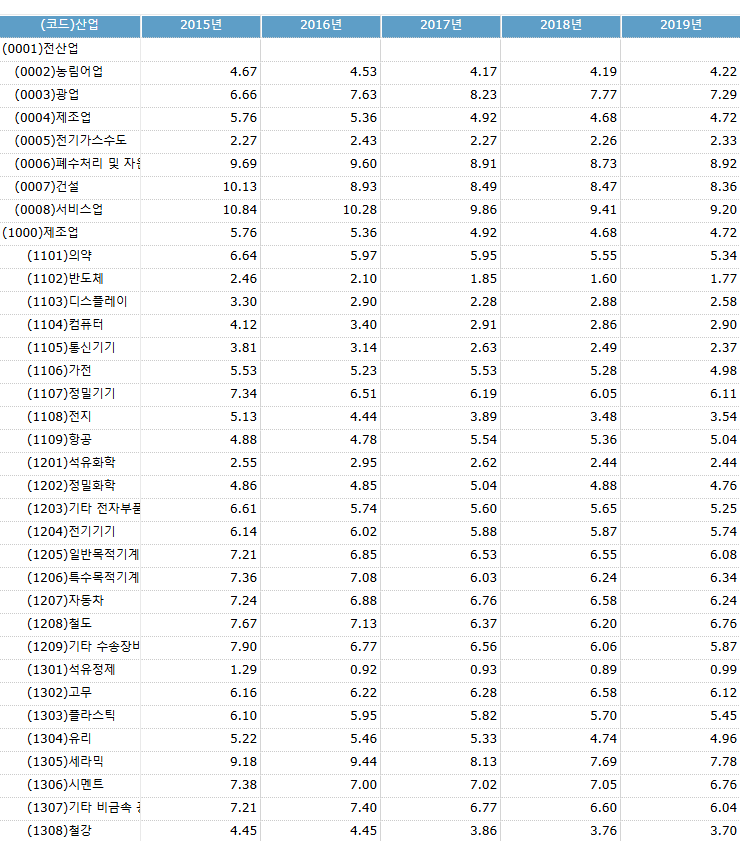

대한민국 산업별 고용유발계수

- ISTANS 산업통계분석시스템 : 고용유발계수(산업별)

2024 OECD 고용 전망 2024: 탄소중립 전환과 노동 시장

References

- 한국은행 경제금융용어 700선

- 한경 경제용어사전

- 통계청 : 고용동향 (2024.02)

- 위키피디아: Direct, Indirect, and Induced Employment

반응형

'Financial Story > 경제금융용어' 카테고리의 다른 글

| [경제금융용어] 고정금리부채권 (SB, Straight Bond) (1) | 2025.01.19 |

|---|---|

| [경제금융용어] 고정금리 (Fixed Interest Rate) (0) | 2025.01.19 |

| [경제금융용어] 고용보조지표 (Labor underutilization indicator) (0) | 2025.01.18 |

| [경제금융용어] 고용률 (雇傭率, Employment-to-Population Ratio) (1) | 2025.01.17 |

| [경제금융용어] 고객확인절차 (KYC, Know Your Customer) (1) | 2025.01.17 |